(高教深耕)【學術倫理系列講座】師生論文撰寫與AI運用注意事項

發佈日期:2025/10/7 上午 12:00:00

學年期:

114

活動開始:

2025-11-04 00:00

活動結束:

2025-11-04 00:00

活動地點:

中原大學張靜愚圖書館一樓秀德廳

主辦單位:

研究發展處研究推動組

公告單位:

承辦:研究發展處研究推動組

聯絡資訊:

簡秀蓉 03-2652524

活動摘要:

活動:學術倫理系列講座

講題:師生論文撰寫與AI運用注意事項

講員:教育部終身教育司 宋雯倩專門委員

日期:114年11月4日(二) 15:00-17:00

地點:張靜愚圖書館一樓秀德廳

※全程參與並完成簽到及簽退者,核發2小時研習時數證明※

※本活動提供會後餐盒※

講題:師生論文撰寫與AI運用注意事項

講員:教育部終身教育司 宋雯倩專門委員

日期:114年11月4日(二) 15:00-17:00

地點:張靜愚圖書館一樓秀德廳

※全程參與並完成簽到及簽退者,核發2小時研習時數證明※

※本活動提供會後餐盒※

活動成效

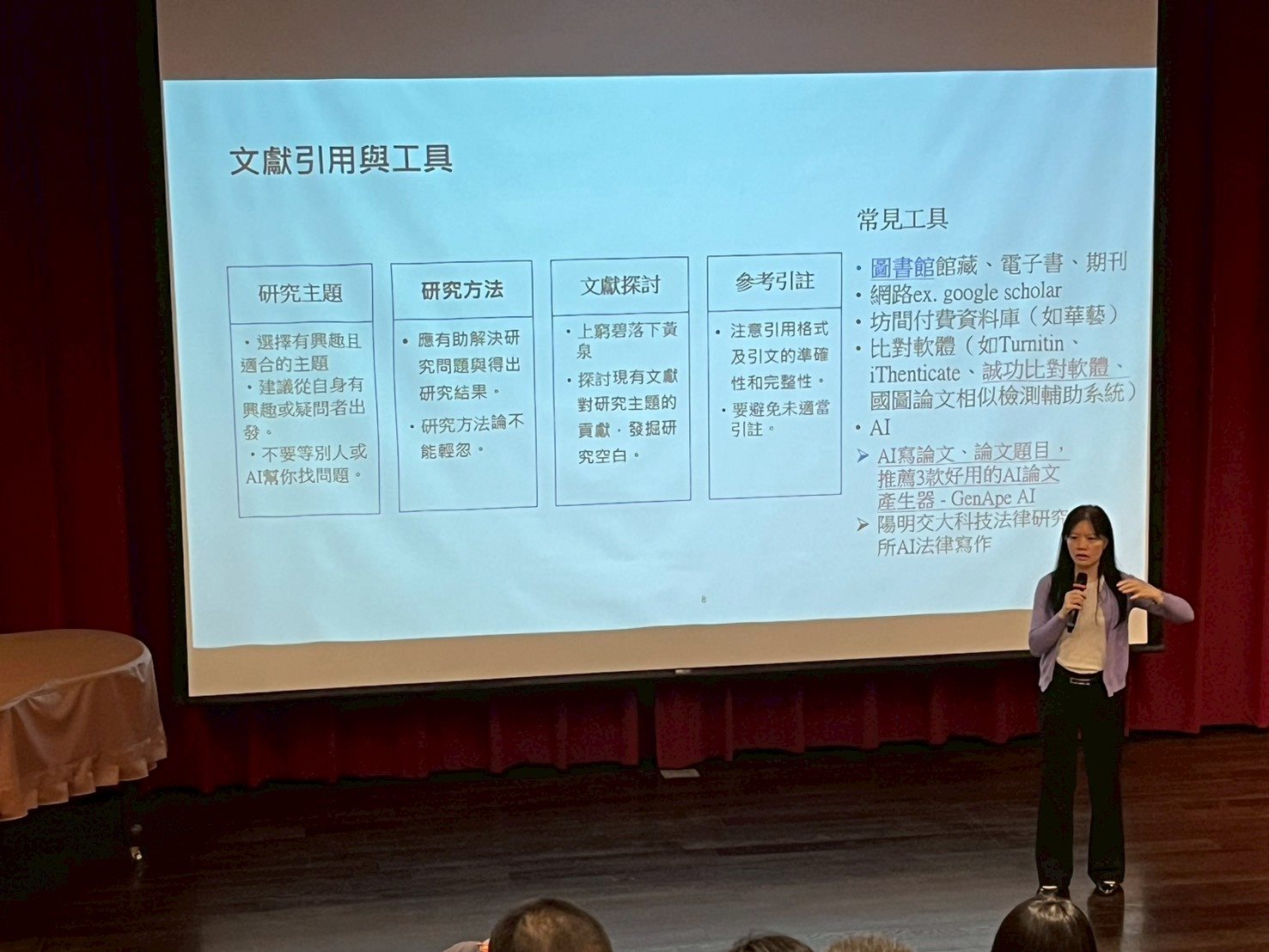

AI工具之多樣化及應用已漸漸融入我們的生活當中,常見的有ChatGPT、Gemini及MyEdit等應用軟體。舉凡資料查詢、文字或圖像生成及語言翻譯潤飾等工作,AI都可以提供快速且看起來是可用的資訊。對於需要蒐集大量參考資訊的學術論文而言,AI確實可減輕查詢資料的負荷,但AI扮演的始終是輔助工具的角色,研究人員才是具有主導權的一方並承擔學術責任。

AI工具被實際應用於論文寫作的場景為文獻回顧、初稿架構建議、數據視覺化及語言潤飾等層面,各國對於AI生成內容的著作權規範仍在發展當中,因此研究人員在使用AI生成的內容時,必須查證引用內容的真實性及來源,避免直接複製AI生成的內容,並於論文開頭誠實掲露AI的使用範圍。

學術倫理的核心議題包含原創性、誠實性與透明度、研究責任與可驗證性及學術公正與引用規範等面向,常見的學術倫理違規態樣如下:

1. 抄襲:將AI生成內容或他人作品據為己有,未適當標註來源,即使經過改寫仍可能構成抄襲。

2. 代寫:完全委由AI撰寫核心研究內容,研究者僅掛名而未實際撰寫。

3. 數據造假:使用AI生成虛構的研究數據或實驗結果,嚴重違反學術誠信。

4. 未誠實掲露:未掲露AI實際範疇,違反誠信原則。

研究人員使用AI工具輔助論文寫作時,除警剔自身不要陷入上述的違規樣態外,亦可善用Turnitin AI、GPTZero或Copyleaks等AI反查工具作為學術誠信的檢測工具。總結師生在論文撰寫時可善用AI工具以提升效率,不得抄襲、造假或過度依賴AI代寫的核心內容,並誠實掲露AI使用範圍,將AI視為工具而非依賴對象,不斷提升自身的學術研究力。

AI工具被實際應用於論文寫作的場景為文獻回顧、初稿架構建議、數據視覺化及語言潤飾等層面,各國對於AI生成內容的著作權規範仍在發展當中,因此研究人員在使用AI生成的內容時,必須查證引用內容的真實性及來源,避免直接複製AI生成的內容,並於論文開頭誠實掲露AI的使用範圍。

學術倫理的核心議題包含原創性、誠實性與透明度、研究責任與可驗證性及學術公正與引用規範等面向,常見的學術倫理違規態樣如下:

1. 抄襲:將AI生成內容或他人作品據為己有,未適當標註來源,即使經過改寫仍可能構成抄襲。

2. 代寫:完全委由AI撰寫核心研究內容,研究者僅掛名而未實際撰寫。

3. 數據造假:使用AI生成虛構的研究數據或實驗結果,嚴重違反學術誠信。

4. 未誠實掲露:未掲露AI實際範疇,違反誠信原則。

研究人員使用AI工具輔助論文寫作時,除警剔自身不要陷入上述的違規樣態外,亦可善用Turnitin AI、GPTZero或Copyleaks等AI反查工具作為學術誠信的檢測工具。總結師生在論文撰寫時可善用AI工具以提升效率,不得抄襲、造假或過度依賴AI代寫的核心內容,並誠實掲露AI使用範圍,將AI視為工具而非依賴對象,不斷提升自身的學術研究力。